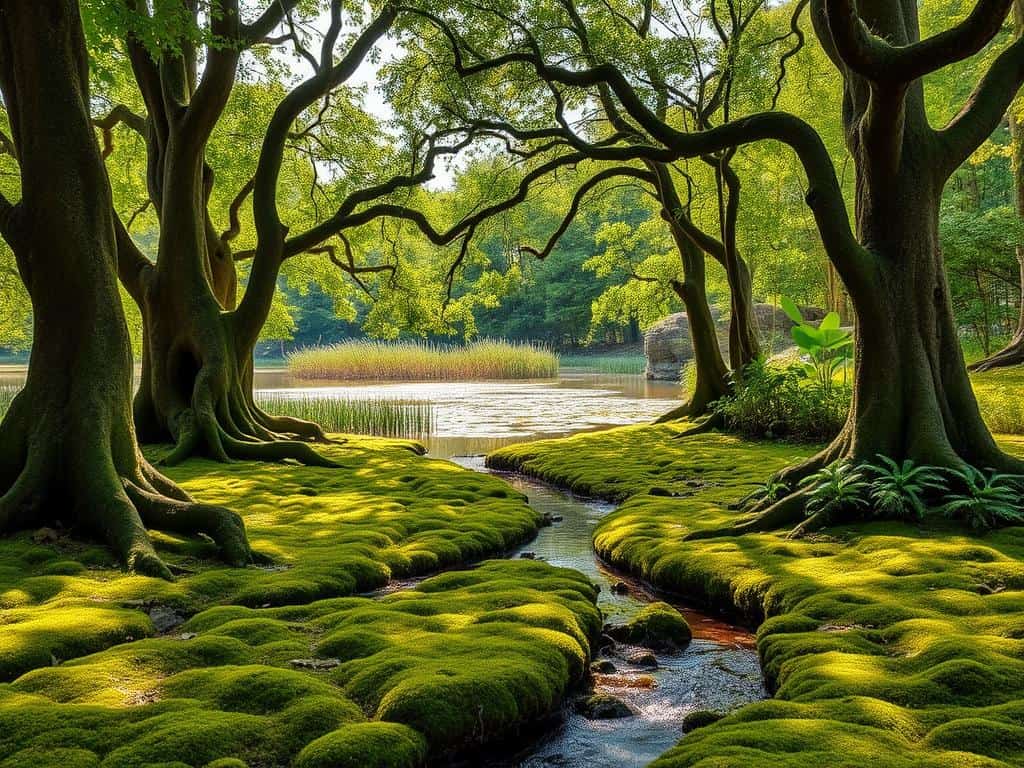

Wälder in der Nähe von Seen sind einzigartige Ökosysteme, die eine wichtige Rolle für die Umwelt spielen. Sie sind nicht nur Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten, sondern auch Kohlenstoffspeicher, die zur Klimaregulierung beitragen.

Historisch gesehen waren diese Feuchtgebiete in Deutschland weit verbreitet. Ein Beispiel ist das Große Moosbruch, das einst eine Fläche von 125 km² bedeckte. Heute stehen sie unter besonderem Schutz, wie die FFH-Richtlinie und das Natura 2000-Netzwerk zeigen.

Der ökologische Nutzen dieser Gebiete ist enorm. Sie tragen zur Biodiversität bei und spielen eine Schlüsselrolle in aktuellen Klimaschutz-Diskussionen. Beispiele wie die Burgstaller Au in Südtirol oder der Elsbruch in Brandenburg zeigen ihre Bedeutung.

Das Wichtigste am Anfang

- Bruchwälder sind einzigartige Ökosysteme an Seeufern.

- Sie dienen als wichtige Kohlenstoffspeicher.

- Historisch waren sie in Deutschland weit verbreitet.

- Sie stehen unter Schutz durch die FFH-Richtlinie.

- Beispiele sind die Burgstaller Au und der Elsbruch.

Was sind Bruchwälder am See?

Grundwassernahe Standorte sind entscheidend für die Entstehung spezieller Waldtypen. Diese Feuchtgebiete zeichnen sich durch permanente Nähe zum Wasser aus, mit einem Wasserspiegelschwankung von weniger als einem Meter. Dadurch entsteht eine charakteristische Torfschicht von 10 bis 20 cm, die aus abgestorbenem Pflanzenmaterial besteht.

Im Vergleich zu Auwäldern gibt es hier keinen Sedimenteintrag, und die Überflutungsdauer ist deutlich länger. Dies führt zu einer einzigartigen Vegetation, die sich an die saisonalen Überschwemmungen anpasst. Wissenschaftlich werden diese Wälder nach der Vegetationskunde und EU-Richtlinien klassifiziert.

Es gibt verschiedene Typen, wie den Erlenbruch (Alnion glutinosae) und den Birkenbruch (Betulion pubescentis). Jeder Typ hat spezifische Merkmale, die von der Zusammensetzung des Oberbodens bis zur Struktur der Krautschicht reichen.

Historisch gesehen haben sich diese Wälder in norddeutschen Urstromtälern und im Alpenvorland entwickelt. Sie sind ein wichtiger Teil der natürlichen Landschaft und bieten Lebensraum für viele Arten.

Die ökologische Rolle von Bruchwäldern am See

Moorwälder spielen eine zentrale Rolle im globalen Ökosystem. Sie sind nicht nur wichtige Lebensräume für zahlreiche Arten, sondern auch entscheidend für den Klimaschutz. So speichern sie große Mengen an CO₂ und tragen zur Reduzierung von Treibhausgasen bei.

In Indonesien beispielsweise binden Torfwälder über 1.000 Tonnen CO₂ pro Hektar. Diese Böden sind besonders effizient in der Speicherung von Kohlenstoff. Gleichzeitig beherbergen sie eine beeindruckende Artenvielfalt, mit bis zu 120 Baumarten pro Hektar in südostasiatischen Regionen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist ihre Funktion als natürliche Wasserfilter. Sie reduzieren den Eintrag von Nährstoffen wie Phosphor in Seen um bis zu 75%. Dies schützt nicht nur die Gewässer, sondern auch die umliegenden Lebensräume.

Die Wissenschaft hat in den letzten Jahren die Bedeutung von Moorwäldern in verschiedenen Bereichen untersucht. Studien zeigen, dass sie nicht nur für den Nährstoffkreislauf, sondern auch für das Mikroklima von Seen und ihrer Umgebung entscheidend sind.

| Funktion | Beispiel |

|---|---|

| Kohlenstoffspeicherung | 1.000+ Tonnen CO₂/ha in Indonesien |

| Artenvielfalt | 120 Baumarten pro Hektar |

| Wasserfiltration | 75% Reduktion von Phosphor |

Zusammenfassend sind Moorwälder unverzichtbar für den Schutz unserer Umwelt. Sie bieten nicht nur Lebensraum für seltene Arten wie die Turteltaube, sondern tragen auch aktiv zum Klimaschutz bei.

Pflanzenarten in Bruchwäldern am See

Die Pflanzenwelt in diesen Feuchtgebieten ist vielfältig und einzigartig. Hier dominieren Baumarten wie die Schwarzerle (Alnion glutinosae) mit ihren markanten Stelzwurzeln, die bis zu 3 Meter lang werden können. Diese Anpassung ermöglicht es ihnen, in den sauerstoffarmen Moorböden zu überleben.

Neben den Erlen finden sich auch Birken und Kiefern, deren Präsenz von der Nährstoffversorgung abhängt. Die Krautschicht ist geprägt von Seggen, Wasserdost und Sumpffarn. Diese Pflanzen bilden eine dichte Vegetation, die Lebensraum für zahlreiche Arten bietet.

Besonders faszinierend sind spezialisierte Pflanzenarten wie der Wasserschlauch, eine fleischfressende Pflanze. Sie hat sich an die nährstoffarmen Bedingungen angepasst, indem sie Insekten als zusätzliche Nahrungsquelle nutzt. Andere Arten wie die Schlangenwurz und der Sumpfporst sind selten und schützenswert.

Die Anpassungsmechanismen der Pflanzen sind vielfältig. Adventivwurzeln und Luftkammergewebe ermöglichen es ihnen, in überfluteten Gebieten zu gedeihen. Diese Anpassungen sind entscheidend für das Überleben in diesen extremen Lebensräumen.

| Pflanzenart | Besonderheit |

|---|---|

| Schwarzerle | Stelzwurzeln bis 3 Meter |

| Wasserschlauch | Fleischfressende Pflanze |

| Schlangenwurz | Seltene Art |

Gefährdete Arten wie die Hottonia palustris sind in überstauten Erlenbrüchen zu finden. Ihr Schutz ist von großer Bedeutung, um die Artenvielfalt in diesen einzigartigen Ökosystemen zu bewahren.

Gefährdung und Schutz von Bruchwäldern am See

Der Schutz von Feuchtgebieten ist heute wichtiger denn je. In Deutschland sind bereits 90% der historischen Flächen dieser Wälder verloren gegangen. Hauptursachen sind Entwässerung und die Umwandlung in landwirtschaftliche Nutzflächen.

Die Landwirtschaft trägt durch den Eintrag von 50-100 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr zur Eutrophierung bei. Dies führt zur Verdrängung seltener Arten durch dominante Pflanzen wie Brennnesseln. Auch die Aufforstung mit Hybridpappeln bedroht die natürliche Vegetation.

Global gesehen sind Moorwälder stark gefährdet. In Indonesien gingen 2015 durch Palmölplantagen eine Million Hektar Torfwald verloren. Dies hat nicht nur lokale, sondern auch globale Auswirkungen auf das Klima.

Internationale Schutzprojekte zeigen jedoch Erfolge. Die Wiedervernässung von Spirkenmooren ist ein Beispiel für effektiven Naturschutz. Rechtliche Instrumente wie die Wasserrahmenrichtlinie und Moorschutzprogramme unterstützen diese Bemühungen.

- Hauptgefährdungsfaktoren: Entwässerung, Aufforstung mit Hybridpappeln

- Folgen von Eutrophierung: Verdrängung seltener Arten

- Internationale Schutzprojekte: Wiedervernässung von Spirkenmooren

- Rechtliche Instrumente: Wasserrahmenrichtlinie, Moorschutzprogramme

- Praxisbeispiele: Erfolge im Teichlausitz-Schutzgebiet

Der Verband für Naturschutz setzt sich aktiv für den Erhalt dieser Standorten ein. Nur durch gezielte Maßnahmen können wir diese einzigartigen Ökosysteme für die Zukunft bewahren.

Fazit: Die Zukunft der Bruchwälder am See

Die Zukunft dieser besonderen Waldgebiete hängt von unserem Handeln ab. Sie bieten unverzichtbare Ökosystemleistungen, von der Kohlenstoffspeicherung bis zum Schutz der Artenvielfalt. Um sie zu erhalten, sind integrierte Ansätze nötig, die Hydrologie und Landnutzung verbinden.

Im Kontext des Klimawandels spielen diese Wälder eine Schlüsselrolle. Sie tragen zur Anpassung von Seenlandschaften bei und mildern extreme Wetterereignisse. Renaturierungsprojekte und Citizen Science-Initiativen zeigen bereits Erfolge und bieten Hoffnung für die Zukunft.

Es ist wichtig, diese Lebensräume nicht nur als Naturerbe, sondern auch als Kulturerbe zu schätzen. Nur durch gemeinsame Anstrengungen können wir sie für kommende Generationen bewahren.