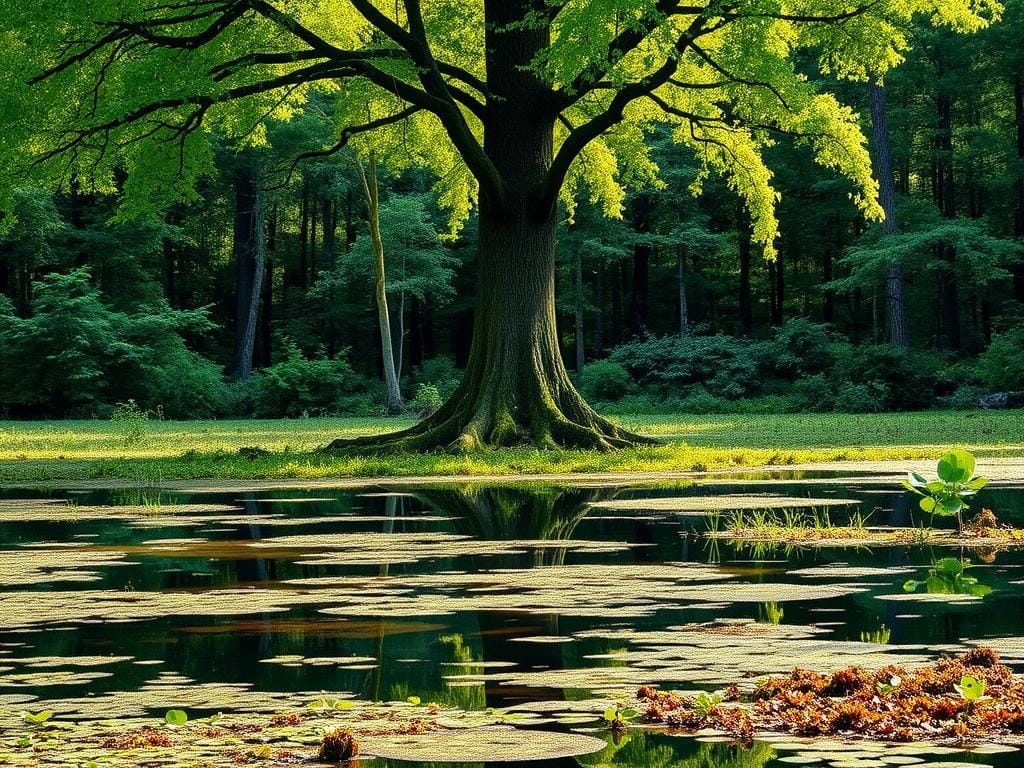

Die Schwarz-Erle, auch bekannt als Alnus glutinosa, spielt eine entscheidende Rolle in Feuchtgebieten und an Seeufern. Diese Baumart ist die einzige heimische Art, die dauerhafte Staunässe problemlos toleriert. Sie bildet oft Reinbestände in Bruchwäldern auf torfigen Böden und trägt zur Stabilisierung von Uferbereichen bei.

Historisch war die Schwarz-Erle in Norddeutschland weit verbreitet. Heute ist sie jedoch durch Entwässerungsmaßnahmen bedroht. Ihre symbiotische Beziehung mit stickstofffixierenden Bakterien in Wurzelknöllchen macht sie ökologisch besonders wertvoll. Diese Bakterien helfen, Stickstoff im Boden zu binden und fördern so das Pflanzenwachstum.

Charakteristisch für die Schwarz-Erle sind ihre schwarzgraue Schuppenborke und die zapfenartigen Fruchtstände. Diese Merkmale machen sie leicht erkennbar. Ihre Funktion als natürlicher Erosionsschutz an Gewässerrändern unterstreicht ihre Bedeutung für die Umwelt.

Das Wichtigste am Anfang

- Die Schwarz-Erle toleriert dauerhafte Staunässe.

- Sie bildet Reinbestände in Bruchwäldern auf torfigen Böden.

- Die Baumart stabilisiert Uferbereiche und schützt vor Erosion.

- Symbiose mit stickstofffixierenden Bakterien fördert das Pflanzenwachstum.

- Charakteristische Merkmale: schwarzgraue Schuppenborke und zapfenartige Fruchtstände.

Die Schwarz-Erle: Ein Porträt der Alnus glutinosa

Alnus glutinosa, eine Baumart mit besonderen Eigenschaften, findet sich in verschiedenen Regionen Europas. Ihr natürliches Verbreitungsgebiet reicht bis auf 1.200 Meter Höhe in den Alpen. Historisch war sie vor allem im Spreewald und in norddeutschen Mooren verbreitet.

Die Samenverbreitung erfolgt durch den Wind, wobei die Keimung nur auf feuchten Böden erfolgreich ist. Diese Anpassung macht sie zu einer idealen Baumart für nasse Lebensräume.

Im Frühjahr blüht die Alnus glutinosa, während die Samenreife im Herbst stattfindet. Die zapfenartigen Fruchtstände dienen im Winter als wichtige Nahrungsquelle für Vögel wie den Bergfinken.

Die Gattung der Erlen umfasst eine Vielzahl von Arten, doch die Alnus glutinosa sticht durch ihre Anpassungsfähigkeit hervor. Trotz ihrer ökologischen Bedeutung ist ein Rückgang natürlicher Erlenbruchwälder zu beobachten.

Die ökologische Bedeutung der Schwarz-Erle

Mit ihren besonderen Eigenschaften prägt die Alnus glutinosa ganze Ökosysteme. Ihre zapfenartigen Fruchtstände bleiben bis zum nächsten Frühjahr erhalten und dienen als wichtige Nahrungsquelle für Vögel wie den Bergfinken. Diese Anpassung zeigt, wie eng die Baumart mit ihrer Umgebung verbunden ist.

Das Wurzelgeflecht bietet nicht nur Halt im feuchten Boden, sondern auch ein ideales Laichsubstrat für Amphibien. Diese Symbiose zwischen Baum und Tier unterstreicht die Bedeutung der Wurzeln für das gesamte Ökosystem.

Im Winter wird Totholz zu einem wichtigen Lebensraum. Über 140 Insektenarten finden hier Schutz und Nahrung. Diese Mikrohabitate in Borkenrissen und Asthöhlen sind entscheidend für die Artenvielfalt.

Die Überflutungsdynamik in Feuchtgebieten fördert zudem spezielle Anpassungen bei Begleitpflanzen wie der Sumpfdotterblume. Diese Pflanzen profitieren von den Bedingungen, die die Alnus glutinosa schafft.

„Die Alnus glutinosa ist ein Schlüsselelement für das ökologische Gleichgewicht in Feuchtgebieten.“

Nicht zuletzt bietet das Uferwurzelgeflecht Schutz für Jungfische. Diese Schutzfunktion macht die Baumart zu einem unverzichtbaren Bestandteil ihres Lebensraums.

Die Schwarz-Erle in ihrem natürlichen Habitat

Natürliche Habitate der Schwarz-Erle sind durch ihre einzigartigen Eigenschaften geprägt. Diese baumart gedeiht in Feuchtgebieten, wo sie eine wichtige ökologische Rolle spielt. Doch seit 1950 ist ein Rückgang der Erlenbrüche um 85% zu verzeichnen. Dieser Trend ist alarmierend und zeigt die Bedrohung durch menschliche Eingriffe.

Ein Hauptgrund für den Rückgang ist die Krankheit Phytophthora alni, die 60% der Bestände in Europa befällt. Diese Krankheit schwächt die Wurzeln und führt zum Absterben der Bäume. Zusätzlich machen Grundwasserabsenkungen die baumart anfällig für weitere Schäden.

Flussbegradigungen und Entwässerungsmaßnahmen haben die Populationsdynamik stark beeinflusst. Die natürliche Überflutungsdynamik, die für das Überleben der Schwarz-Erle entscheidend ist, wurde gestört. Dies hat weitreichende Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem.

Klimawandelprojektionen deuten darauf hin, dass Feuchtgebiete weiter unter Druck geraten werden. Renaturierungsprojekte im Spreewald und an der Havel zeigen jedoch, dass gezielte Maßnahmen Erfolge bringen können. Saatgutbanken-Initiativen tragen zudem zur Erhaltung der genetischen Diversität bei.

„Die Schwarz-Erle ist ein Schlüsselelement für das ökologische Gleichgewicht in Feuchtgebieten.“

Im herbst reifen die samen in den zapfen und bieten eine wichtige Nahrungsquelle für Vögel. Diese natürlichen Prozesse unterstreichen die Bedeutung der Schwarz-Erle für ihren Lebensraum. Die Wiederherstellung natürlicher Habitate bleibt eine dringende Aufgabe.

Fazit: Die unverzichtbare Rolle der Schwarz-Erle in Feuchtgebieten

Die ökologische und wirtschaftliche Bedeutung dieser baumart ist unbestreitbar. Sie stabilisiert böden, schützt vor Erosion und bindet CO₂ effizient. Ein Hektar Erlenbruch kann jährlich bis zu 8 Tonnen Kohlendioxid speichern.

Die letzten intakten Vorkommen beschränken sich auf weniger als 5% der historischen Fläche. EU-Schutzprogramme und nachhaltige Forstwirtschaft in Auen sind dringend notwendig, um diese wertvollen Ökosysteme zu erhalten.

Zukünftige Forschung sollte sich auf die Klimaresilienz dieser Baumart konzentrieren. Nur so kann ihre Rolle in einer sich wandelnden Umwelt gesichert werden.