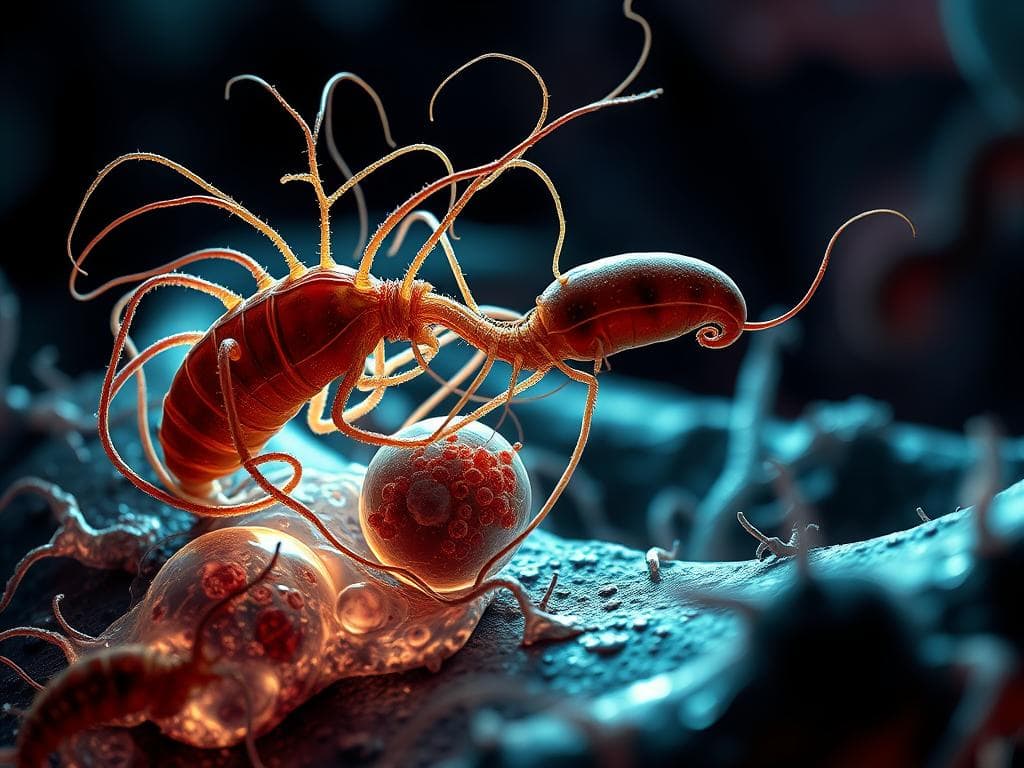

In den Tiefen unserer Gewässer existiert eine verborgene Welt voller faszinierender Wechselwirkungen. Winzige Organismen, oft unsichtbar für das menschliche Auge, gestalten hier seit Jahrmillionen das Leben. Sie beeinflussen Nahrungsketten, stabilisieren Ökosysteme und zeigen, wie Kraft selbst in der kleinsten Form steckt.

Manche dieser Mikrolebewesen leben als Parasiten, andere bilden Symbiosen mit größeren Tieren. Diese Beziehungen sind kein Zufall, sondern Ergebnis evolutionärer Anpassungen. Raffinierte Strategien sichern ihr Überleben – vom Tarnen bis zur chemischen Kommunikation.

Die Bedeutung dieser Interaktionen reicht weit über einzelne Arten hinaus. Sie regulieren Populationen, reinigen Wasser und schaffen Lebensgrundlagen für unzählige Organismen. Ohne sie würden ganze Ökosysteme kollabieren.

Die wichtigsten Erkenntnisse

- Mikroorganismen prägen aquatische Lebensräume trotz minimaler Größe

- Parasitäre und symbiotische Beziehungen existieren seit Millionen Jahren

- Anpassungsmechanismen garantieren das Überleben in Nischen

- Winzige Lebewesen beeinflussen komplexe Nahrungsnetze

- Ökosystem-Stabilität hängt von mikroskopischen Prozessen ab

Einführung in Parasiten und Symbiosen

Die Natur zeigt seit Urzeiten, wie Lebensgemeinschaften Erfolgsgeschichten schreiben. Parasitismus zählt dabei zu den ältesten Strategien: Ein Organismus nutzt einen anderen, ohne Gegenleistung. Im Gegensatz dazu steht die Symbiose – eine Partnerschaft mit beidseitigem Nutzen. Beide Formen prägen bis heute komplexe Ökosysteme.

Während Parasiten ihre Wirte schwächen, profitieren symbiotische Partner gemeinsam. Diese Beziehung kann so eng werden, dass Arten ohne einander nicht überleben. Korallenriffe beweisen dies: Algen liefern Nährstoffe, Korallen bieten Schutz. Ein perfektes Teamwork.

Die griechische Wortherkunft von Symbiose („zusammen leben“) erklärt das Prinzip. Über 50% aller Arten sind in solche Interaktionen eingebunden. Vom Regenwald bis zur Tiefsee entstehen dadurch neue Lebensräume und evolutionäre Innovationen.

Diese biologischen Partnerschaften formen nicht nur einzelne Organismen, sondern ganze Nahrungsnetze. Sie beschleunigen Artenbildung, regulieren Populationen und schaffen ökologische Balance. Ein faszinierender Beweis für die Genialität natürlicher Systeme.

Grundlagen des Parasitismus

Parasitismus zählt zu den raffiniertesten Überlebensstrategien der Natur. Hier profitieren Arten einseitig voneinander – ein Meisterwerk evolutionärer Anpassung. Im Gegensatz zur Symbiose entsteht dabei kein Gleichgewicht, sondern ein ständiges Geben und Nehmen.

Spezialisierte Parasiten entwickelten über Jahrmillionen perfekte Methoden, um ihren Wirt zu nutzen. Sie entziehen Ressourcen, vermeiden aber meist tödliche Schäden. Diese Balance zeigt die Präzision biologischer Mechanismen.

Koevolution treibt diese Beziehung an: Während Wirte Abwehrstrategien entwickeln, verfeinern Parasiten ihre Tarnung. Ein evolutionäres Wettrüsten, das beide Seiten immer weiter formt. So entstehen komplexe Anpassungen wie hormonelle Manipulation oder veränderte Verhaltensmuster.

| Beziehungstyp | Energiefluss | Dauer |

|---|---|---|

| Parasitismus | Einseitig | Langfristig |

| Symbiose | Gegenseitig | Dauerhaft |

| Räuber-Beute | Zerstörerisch | Kurzfristig |

Die Biologie dieser Wechselwirkungen offenbart Erstaunliches: Manche Parasiten steuern Wirtsorganismen wie Marionetten. Andere nutzen chemische Signale, um Immunreaktionen zu umgehen. Diese Lebensweise beweist – Erfolg in der Natur misst sich nicht an Größe, sondern an Anpassungsfähigkeit.

Vielfalt der Parasitenarten

Die Welt der Schmarotzer überrascht mit extremen Größenunterschieden. Winzige Einzeller wie Plasmodium – Erreger der Malaria – messen kaum 0,0002 mm. Ihnen stehen Riesen wie der Fischbandwurm gegenüber, der ganze 20 Meter erreicht. Diese Bandbreite zeigt: Erfolg hat viele Formen.

Überall existieren spezialisierte Arten – von Polarregionen bis zu Hydrothermalquellen. Selbst salzige Meeresluft stoppt sie nicht. Einige haften an Walhaut, andere leben in Wüstenpflanzen. Ihre Anpassungsfähigkeit ist grenzenlos.

| Parasitenart | Größe | Wirtsgruppen | Beispiele |

|---|---|---|---|

| Mikroparasiten | 0,001–0,5 mm | Alle Organismen | Bakterien, Protozoen |

| Makroparasiten | 2 mm–20 m | Tiere, Menschen | Bandwürmer, Milben |

Pflanzen beherbergen eigene Schmarotzer wie die Teufelszwirn-Ranke. Pilze nutzen Insekten als Transportmittel. Selbst Mikroben parasitieren Artgenossen. Diese Vielfalt beweist: Jede Lebensnische wird genutzt.

Evolution schuf raffinierte Strategien. Manche Arten wechseln zwischen Wirten, andere manipulieren Verhalten. Ihre Erfolgsgeschichte schreiben sie seit 500 Millionen Jahren – in jedem Ökosystem der Erde.

Wirtsspezifität und Anpassungsstrategien

Die Spezialisierung von Parasiten offenbart evolutionäre Meisterleistungen. Monoxene Arten perfektionieren ihre Beziehung zu einem einzigen Wirt – eine Partnerschaft, die über Jahrtausende geschliffen wurde. Ihre biochemischen Lockstoffe passen wie Schlüssel zu spezifischen Schlossstrukturen der Wirtszellen.

Oligoxene Parasiten zeigen faszinierende Flexibilität. Sie besiedeln mehrere verwandte Wirte, nutzen dabei ähnliche Stoffwechselwege. Diese Strategie erhöht ihre Überlebenschancen bei schwankenden Populationen einzelner Arten.

Echte Generalisten sind polyxene Parasiten. Sie beherrschen die Kunst, völlig unterschiedliche Wirte zu infizieren. Durch variable Oberflächenproteine täuschen sie Immunsysteme verschiedenster Organismen – ein evolutionärer Überlebensvorteil.

Die Entwicklung dieser Strategien folgt klaren Mustern:

- Enge Wirtsbindung ermöglicht perfekte Anpassung

- Mittlere Spezialisierung balanciert Risiko und Effizienz

- Breite Kompatibilität sichert Existenz in wechselnden Ökosystemen

Jede Spezialisierungsstufe zeigt, wie Natur Lösungen für ökologische Herausforderungen findet. Vom mikroskopischen Einzeller bis zum meterlangen Bandwurm – alle folgen denselben evolutionären Spielregeln.

Spezielle Formen des Parasitismus

Die Natur gestaltet parasitäre Beziehungen in atemberaubender Vielfalt. Manche Schmarotzer besiedeln Hautschichten, andere durchdringen ganze Organe. Diese Spezialisierungen zeigen, wie evolutionäre Prozesse Lösungen für extreme Lebensbedingungen finden.

Ektoparasiten wie Flöhe oder Zecken meistern das Leben auf fremden Körperoberflächen. Mit speziellen Mundwerkzeugen durchdringen sie Hautschichten, ohne dauerhaft zu schaden. Im Gegensatz dazu agieren Endoparasiten wie Bandwürmer im Verborgenen – perfekt angepasst an Darmchemie und Immunabwehr.

Obligate Arten beweisen absolute Abhängigkeit: Ohne ihren spezifischen Wirt sterben sie. Fakultative Schmarotzer hingegen switchen clever zwischen Lebensweisen. Bei Nahrungsmangel nutzen sie Wirte, ansonsten leben sie frei – eine geniale Überlebensstrategie.

Drei Schlüsselmerkmale definieren diese Formen:

- Lokalisierung (außen/innen)

- Zeitliche Bindung (temporär/dauerhaft)

- Existenzabhängigkeit (obligat/fakultativ)

Diese Mechanismen ermöglichen die Besiedlung selbst unwirtlichster Nischen. Vom Polarfuchs-Fell bis zu tropischen Korallen – überall entfalten sich raffinierte Lebensformen. Sie beweisen: Parasitismus ist kein Zufall, sondern mathematisch präzise Evolutionskunst.

Lebenszyklus und Verhaltensmodifikation

Wie orchestrieren mikroskopische Lebensformen ihre Existenz über verschiedene Wirte hinweg? Die Antwort liegt in zwei grundlegend verschiedenen Strategien: Direkte Zyklen benötigen nur einen Organismus, indirekte verlassen sich auf mehrere.

Einfache Entwicklung kennzeichnet direkte Zyklen. Ein Beispiel sind Kopfläuse – sie vollenden alle Stadien auf einem Wirt. Effizient, aber risikoanfällig bei Populationsschwankungen.

| Zyklustyp | Wirte | Komplexität | Beispiel |

|---|---|---|---|

| Direkt | 1 | Niedrig | Madenwürmer |

| Indirekt | 2-5 | Hoch | Leberegel |

Indirekte Zyklen zeigen evolutionäre Raffinesse. Der Toxoplasma-Parasit manipuliert Nagetiere: Infizierte Mäuse verlieren die Angst vor Katzengeruch. So erreicht der Erreger seinen Endwirt – eine geniale Verhaltens-Modifikation.

Zeitliche Präzision ist entscheidend. Viele Arten synchronisieren ihre Entwicklung mit Wirtsrhythmen. Saugwürmer im Wasser aktivieren Larven genau bei Wasservogel-Aufenthalten. Diese Abstimmung dauert Jahrtausende.

Durch Verhaltens-Kontrolle werden Zwischenwirte zu Werkzeugen. Ein Pilz befällt Ameisen, zwingt sie Pflanzen zu erklimmen, und wächst aus ihren Köpfen. Solche Strategien beweisen: In der Mikrowelt herrscht biologische Hochintelligenz.

Kleptoparasitismus und Brutparasitismus

Nicht alle Lebewesen folgen den Regeln fairen Wettbewerbs – einige setzen auf trickreiche Alternativen. Kleptoparasitismus zeigt, wie geschickt bestimmte Arten fremde Ressourcen kapern. Seevögel wie Raubmöwen stehlen regelmäßig Beute von Artgenossen, um Energie zu sparen.

Noch raffinierter agieren Brutparasiten. Der Kuckuck legt Eier in fremde Nester – sein Küken stößt später Konkurrenz-Eier hinaus. Dieses Verhalten sichert Überleben ohne elterliche Fürsorge. Über 100 Vogelarten nutzen ähnliche Strategien.

Beide Phänomene beweisen: Evolution belohnt Effizienz, nicht Fairness. Selbst in der scheinbar harmonischen Natur existieren clevere Ausbeutungsmechanismen. Diese Beispiele zeigen, wie komplex ökologische Beziehungen wirklich sind.

Doch selbst solche Taktiken fördern langfristig die Vielfalt. Betrogene Arten entwickeln Abwehrstrategien – ein ewiges Wechselspiel zwischen Täuschung und Entlarvung. So entsteht dynamisches Gleichgewicht durch listige Anpassungen.