Deutschlands Gewässer sind voller Leben: Rund 30 verschiedene Fischarten tummeln sich allein in nordrhein-westfälischen Seen. Von schlanken Forellen bis zu majestätischen Hechten – diese Vielfalt fasziniert Angler und Naturliebhaber gleichermaßen. Doch wie unterscheidet man die Bewohner unter der Wasseroberfläche?

Jede Art hat einzigartige Merkmale. Karpfen erkennt man an ihren Barteln und dem hochrückigen Körper, während Aale sich durch ihre schlangenähnliche Form verraten. Auch das Verhalten hilft: Hechte lauern regungslos zwischen Pflanzen, Barsche hingegen jagen im Schwarm.

Diese Arten sind nicht nur kulinarisch wertvoll, sondern auch ökologische Schlüsselspieler. Sie halten das Gleichgewicht in Seen, regulieren Algenwachstum und dienen als Indikatoren für Wasserqualität. Wer sie schützen will, muss ihre Lebensräume verstehen – von Laichgründen bis zu Winterverstecken.

Wichtige Erkenntnisse

- Deutsche Seen beherbergen über 30 verschiedene Fischarten

- Körperform, Flossen und Jagdverhalten helfen bei der Identifikation

- Fische sind entscheidend für gesunde Gewässerökosysteme

- Viele Arten wie Forellen gelten als besonders schmackhaft

- Artenschutz beginnt mit dem Verständnis von Lebensgewohnheiten

Einführung in die heimische Fischwelt

Unter der spiegelglatten Oberfläche unserer Seen verbirgt sich ein lebendiges Universum. Über 60% aller heimischen Arten leben ausschließlich in Süßwasser-Ökosystemen – eine Welt voller Farben, Formen und verblüffender Überlebenstricks.

Jeder Bewohner hat spezielle Werkzeuge entwickelt. Die Schleie trägt einen schützenden Schleimfilm, während der Rapfen mit silbrigen Schuppen blitzschnell jagt. Selbst die Flossenformen verraten viel: Breite Brustflossen helfen beim Manövrieren in engen Flussabschnitten.

| Merkmal | Süßwasserfische | Meeresfische |

|---|---|---|

| Salzregulation | Spezielle Nierenfunktion | Kiemenpumpen |

| Körperform | Komprimiert | Stromlinienförmig |

| Fortpflanzung | Laich an Pflanzen | Freilaichend |

Dieses komplexe Netzwerk stabilisiert ganze Gewässer. Kleine Arten filtern Plankton, größere regulieren Bestände durch Räuber-Beute-Beziehungen. Selbst abgestorbene Fische nähren Insektenlarven – ein perfekter Kreislauf.

Wer genau hinschaut, entdeckt schillernde Schuppenmuster und irisierende Augen. Diese Wasserbewohner beweisen: Natur ist der größte Künstler – man muss nur untertauchen.

Fische im See: Welche Arten gibt es und wie erkennt man sie?

Wer durchs klare Wasser blickt, entdeckt ein lebendiges Puzzle aus Formen und Farben. Über 20 heimische Fischarten teilen sich diesen Lebensraum – jede mit unverwechselbaren Erkennungszeichen. Der Schlüssel liegt im Dreiklang von Anatomie, Verhalten und Umgebung.

Beginnen Sie beim Körperprofil: Schlanke Silhouetten wie beim Rapfen deuten auf schnelle Jäger hin. Rundliche Formen zeigen oft Friedfische an. Achten Sie auf Besonderheiten – die Rotfeder trägt leuchtend rote Flossenränder, der Zander einen mit Stacheln besetzten Rücken.

| Art | Schlüsselmerkmal | Lebensraum |

|---|---|---|

| Brachse | Hochrückiger Körper | Schlammige Grundzonen |

| Ukelei | Silbriger Glanz | Oberflächennahes Wasser |

Das Jagdverhalten verrät mehr als jede Beschreibung: Während der Flussbarsch im Schwarm attackiert, pirscht der Hecht einzeln durch Pflanzenverstecke. Nutzen Sie praktische Hilfen – moderne Bestimmungsapps kombinieren Fotos mit Merkmalsfiltern.

Erkennen Sie Ökosysteme durch ihre Bewohner: Klarwasserseen beherbergen oft Maränen, während dicht bewachsene Ufer auf Schleien hinweisen. Mit jedem entdeckten Detail erschließt sich die geheimnisvolle Welt unter der Oberfläche neu.

Artenvielfalt in unseren Gewässern

Die Vielfalt unter Wasser übertrifft oft unsere Vorstellungskraft. In einem einzigen See leben bis zu 15 verschiedene Fischarten nebeneinander – jede ein Puzzleteil im ökologischen Gefüge. Nährstoffreiche Teiche locken Rotfedern an, während kühle Bergseen Forellen ideale Bedingungen bieten.

Dieses Miteinander funktioniert wie ein perfektes Uhrwerk: Kleine Arten halten Algen in Schach, Raubfische regulieren Bestände. Ein Hecht vertilgt pro Jahr bis zu 50 Kilogramm Beute – so verhindert er Überpopulationen.

| Gewässertyp | Typische Arten | Besonderheiten |

|---|---|---|

| Klare Bergseen | Saibling, Äsche | Sauerstoffreiches Tiefenwasser |

| Tieflandseen | Brasse, Plötze | Schlammiger Grund |

| Flussmündungen | Flussbarsch, Zander | Brackwasser-Mischzone |

Wassertemperatur und pH-Wert entscheiden über Lebensgemeinschaften. Manche Süßwasser-Bewohner tolerieren nur Schwankungen von 2°C – ein Grund, warum Klimaveränderungen ganze Artengruppen bedrohen.

Überlebenskünstler wie der Schlammpeitzger atmen Luft bei Sauerstoffmangel. Andere Arten produzieren Frostschutzproteine. Diese Anpassungsfähigkeit macht unsere Gewässer zu lebendigen Evolutionslaboren – schützenswert und staunenswert zugleich.

Raubfische – Hecht, Zander und mehr

In der stillen Tiefe deutscher Seen regieren perfektionierte Jäger. Der Hecht gleitet wie ein Torpedo durch das Wasser – sein stromlinienförmiger Körper ermöglicht Explosivgeschwindigkeiten von 40 km/h. Hinter Schilf verborgen, wartet er regungslos auf Beute, bis der perfekte Moment zum Zuschlagen kommt.

Sein Kontrahent, der Zander, setzt auf andere Strategien. Mit lichtempfindlichen Augen jagt er selbst in trübem Wasser. „Beide Arten zeigen, wie Evolution Jäger formt“, erklärt ein Biologe. „Doch ihre Methoden könnten unterschiedlicher nicht sein.“

| Merkmal | Hecht | Zander |

|---|---|---|

| Körperform | Langgestreckt | Hochrückig |

| Jagdstrategie | Lauerjagd | Schwarmjagd |

| Maximale Länge | 1,50 m | 1,20 m |

| Gewicht | 30+ kg | 20 kg |

Diese Raubfische halten Ökosysteme im Gleichgewicht. Ein ausgewachsener Hecht frisst jährlich 50 kg Fisch – natürliche Bestandskontrolle pur. Gleichzeitig dienen sie selbst als Nahrung für Reiher und Otter.

Beobachten Sie diese Meister der Anpassung beim nächsten Angelausflug genau. Ihr Jagdverhalten verrät mehr über Gewässergesundheit als jeder Wassertest. Wer einmal einen Zander im Mondlicht hat zuschlagen sehen, versteht: Hier agieren lebende Fossilien mit High-Tech-Ausrüstung.

Speisefische im Fokus – Forelle und Dorsch

Deutschlands Küchen erstrahlen im Glanz zweier kulinarischer Edelsteine. Die zarte Forelle und der würzige Dorsch begeistern Feinschmecker seit Generationen. Ihre Popularität verdanken sie nicht nur dem Geschmack, sondern auch ihrer ökologischen Vielseitigkeit.

Bachforellen überraschen mit kompakten 2 kg Gewicht, während ihre Verwandten aus Seen oder dem Meer bis zu 15 kg erreichen. Dieser Größenunterschied spiegelt sich im Aroma wider: Kleinere Exemplare schmecken fein-nussig, größere entwickeln kräftigere Geschmacksnoten.

| Art | Maximalgewicht | Lebensraum | Kulinarische Besonderheit |

|---|---|---|---|

| Bachforelle | 2 kg | Schnellfließende Bäche | Zartes helles Fleisch |

| Meerforelle | 15 kg | Küstengewässer | Festere Textur |

| Dorsch | 35 kg | Nordsee | Milde Würze |

Der Dorsch setzt mit 1,50 m Länge Maßstäbe. Sein festes Fleisch zerfällt perfekt bei der Zubereitung. „Diese Speisefische sind lebende Delikatessen“, schwärmt ein Sternekoch. „Ihre Vielfalt inspiriert täglich neue Kreationen.“

Nachhaltigkeit sichert ihren Bestand. Verantwortungsvolle Fischerei und Zuchtkonzepte erhalten diese Speisefische für kommende Generationen. Wer bewusst genießt, schützt gleichzeitig faszinierende Wasserökosysteme.

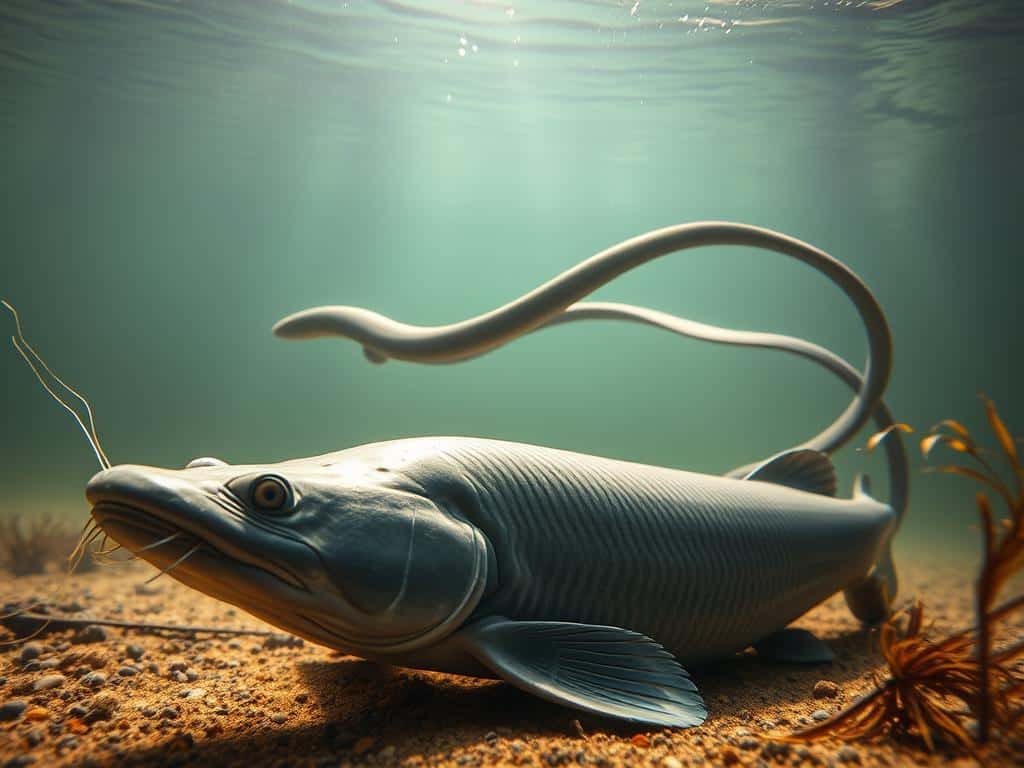

Die sanften Riesen: Wels und Aal

Nicht alle Riesen leben im Meer – einige bewohnen still unsere Süßgewässer. Der europäische Wels spannt seine bis zu drei Meter lange Gestalt durch trübe Gewässer. Mit über 80 Kilogramm Gewicht gehört er zu den schwersten Tieren in heimischen Seen. Trotz seiner Größe ist er scheu: Oft beobachtet er neugierig Taucher aus schlammigen Verstecken.

Sein geheimnisvoller Partner, der Aal, vollbringt ein Naturwunder. Geboren in der Sargassosee, wandert er 5.000 Kilometer bis in unsere Gewässer. Erwachsene Tiere erreichen hier 1,50 Meter Länge – doch ihre wahre Stärke liegt im Durchhaltevermögen. „Diese Art überwindet Salz- und Süßwasser wie kein anderer Fisch“, erklärt ein Gewässerökologe.

| Art | Maximale Länge | Durchschnittsgewicht | Besonderheit |

|---|---|---|---|

| Wels | 3 m | 80 kg | Barteln als Tastorgane |

| Aal | 1,5 m | 8 kg | Transatlantische Wanderung |

Beide Arten beweisen: Größe bedeutet nicht Gefahr. Welse fressen hauptsächlich Kleintiere, Aale helfen bei der Gewässerreinigung. Ihre Anwesenheit signalisiert intakte Ökosysteme – wo sie fehlen, gerät das Gleichgewicht ins Wanken.

Beim nächsten Seebesuch lohnt ein Blick ins Dunkel unter Bootsstegen. Vielleicht entdecken Sie die schattenhafte Silhouette eines Aals oder das sanfte Gleiten eines Welses – stille Wächter unserer Unterwasserwelten.

Karpfen und Barben – Tradition und Fangkultur

Seit der Römerzeit prägen zwei ikonische Arten die europäische Fischereikultur. Der Karpfen erreicht rekordverdächtige 1,20 Meter Länge – ein lebendes Erbe antiker Zuchtmethoden. „Diese Fische sind wandelnde Geschichtsbücher“, betont ein Fischzucht-Experte. „Ihre Haltung in Teichen sicherte schon Legionären die Proteinversorgung.“

Moderne Züchter schätzen die Anpassungsfähigkeit der Karpfen. Als Allesfresser verwerten sie Pflanzenreste und Insektenlarven – ideal für nachhaltige Bewirtschaftung. Ihr sprichwörtlicher Hunger brachte ihnen den Namen „Wasserschweine“ ein. Bis zu 50 Kilogramm schwer, formen sie bis heute Landschaften: Jeder traditionelle Karpfenteich ist ein Biotop für Libellen und Amphibien.

| Art | Maximale Länge | Lebensraum | Besonderheit |

|---|---|---|---|

| Karpfen | 1,20 m | Flache Teiche | 4 Barteln am Maul |

| Barbe | 0,80 m | Flussgründe | 6 tastende Bartfäden |

Die Barbe meistert eine andere Herausforderung. Mit speziellen Sinnesorganen durchkämmt sie den Grund nach Nahrung. Ihre sandfarbene Tarnung macht sie zum perfekten Bodenbewohner. In Flussbetten wirbeln sie Sediment auf – ein natürlicher Filterprozess.

Beide Arten verbinden Ökologie mit Kulturgeschichte. Vom mittelalterlichen Fastenspeise-Symbol bis zum modernen Angelziel – sie prägen unsere Beziehung zum Wasser. Wer einen silberglänzenden Karpfen im Netz hält, berührt gleichsam 2000 Jahre europäischer Tradition.

Der Flussbarsch – Indikator für gesunde Seen

In stillen Buchten deutscher Seen formen silbrige Schwärme lebende Thermometer: Flussbarsche reagieren sensibel auf Veränderungen im Süßwasser. Ihre Population verrät mehr über den Zustand des Gewässers als teure Messgeräte. Wo sie gedeihen, herrscht biologisches Gleichgewicht.

Erkennen lässt sich dieser Jäger an der stacheligen Rückenflosse. „Die zweigeteilte Flosse ist sein Markenzeichen“, erklärt ein Gewässerbiologe. „Der vordere Teil mit harten Stacheln schützt vor Fressfeinden, der weiche hintere ermöglicht präzise Manöver.“

Schwärme junger Barsche bilden das Grundnahrungsmittel für Hechte und Zander. Bis zu 200.000 Jungtiere pro Hektar wandern durch Uferzonen – ein Buffet für Raubfische. Gleichzeitig regulieren erwachsene Exemplare Bestände von Rotauge und anderen Kleinfischen.

- Schwarmintelligenz: Gruppen jagen wie Wolfsrudel und treiben Beute in die Enge

- Ökologische Amplitude: Gedeiht in klaren Bergseen und nährstoffreichen Tieflandgewässern

- Bioindikator: Fehlende Bestände deuten auf Sauerstoffmangel oder Schadstoffe hin

Ein gesunder Barschbestand stabilisiert das gesamte Nahrungsnetz. Wo diese Art verschwindet, kollabieren oft Räuber-Beute-Beziehungen. Ihr Erfolgsgeheimnis liegt in der Anpassungsfähigkeit: Selbst in leicht verschmutzten Süßwasser-Systemen finden sie Nischen.

Beobachten Sie nächsten Sommer die Jagdstrategien dieser Tiere. Wo ein Schwarm Rotauge plötzlich panisch aufschwärmt, patrouilliert meist ein Barschrudel. Solche Szenen beweisen: Lebendige Gewässer brauchen clevere Jäger – und der Flussbarsch ist ihr unersetzlicher Wächter.

Umweltfaktoren und ihre

Die spiegelnde Wasseroberfläche zeigt mehr als Wolken – sie offenbart die Gesundheit ganzer Ökosysteme. Temperaturschwankungen verändern Laichzeiten, während sinkender Sauerstoffgehalt ganze Fischpopulationen gefährdet. Jeder Parameter wirkt wie ein Zahnrad im empfindlichen Uhrwerk der Natur.

Nährstoffeinträge durch Landwirtschaft lösen Kettenreaktionen aus: Algenblüten ersticken Unterwasserpflanzen, Raubfische verlieren ihre Jagdgründe. Gleichzeitig beeinflusst Lichtintensität das Wachstum von Jungfischen – zu viel Sonne hemmt ihre Entwicklung.

Moderne Gewässerschutz-Maßnahmen setzen hier an. Renaturierte Uferzonen filtern Schadstoffe, Tiefenwasserbelüftung stabilisiert Sauerstoffwerte. Jeder Bachlauf, der wieder mäandern darf, schafft neue Rückzugsräume.

Was können wir tun? Regenwasserversickerung reduziert Hochwasserrisiken, naturnahe Gartenteiche bieten Mini-Ökosysteme. Wer beim Angeln schonend zurückwirft oder Plastikmüll sammelt, wird selbst zum Hüter des Gleichgewichts.

Letztlich entscheidet unser Handeln über das Schicksal dieser Wasserwelten. Jeder bewusste Umgang mit Ressourcen schreibt das nächste Kapitel – voller Leben, Farben und geheimnisvoller Schatten unter der Oberfläche.